中国阿尔茨海默病报告:AD已成为居民排名第五的死因

|

|

|

|

|

|

近日,上海交通大学医学院附属仁济医院发布了《中国阿尔茨海默病报告2024》,揭示了我国阿尔茨海默病(AD)及其他痴呆症的严峻现状。 仁济医院神经内科的领军人物王刚教授在会上强调,“健康中国2030”战略蓝图正引领着AD防治理念的转变,从单一的疾病治疗迈向全面的健康维护。自2021年起,《中国阿尔茨海默病报告》已连续四年发布,凝聚了众多专家学者的智慧结晶。  图1 仁济医院成立认知障碍疾病整合门诊

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中国AD患病率高于全球均值,发病人数最多 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

据报告分析,当前我国AD及其他痴呆患者总数已超过1699万例,患病率略高于全球均值,大于45岁的患者数量随着年龄增长不断上升,女性群体发病率高于男性。需要强调的是,性别并不构成AD发病的诱导因素,同等情况下生物标志物水平并无显著差异,可信的解释是人口学数据显示女性寿命高于男性,而AD为老年高发,所以统计意义上的女性发病率数据有所提高。

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

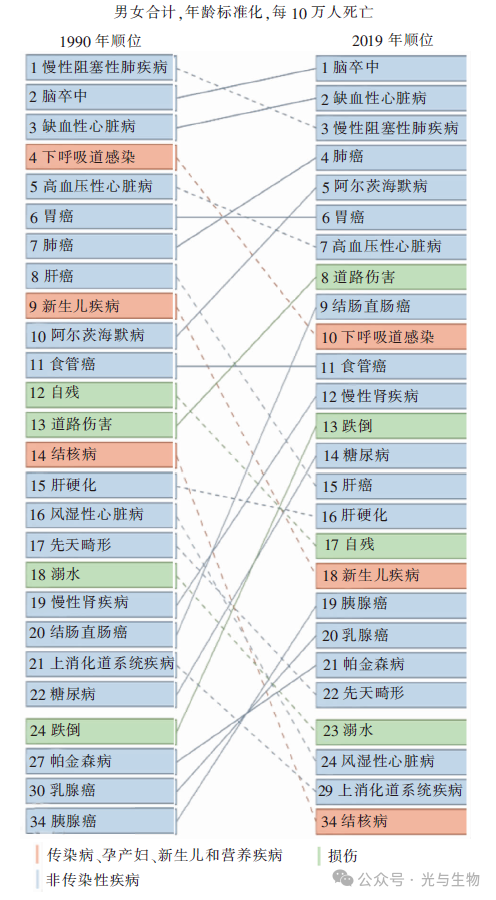

AD已成为中国居民排名第五的死因, 仅次于肺癌,高于胃癌 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

根据2022年第八次全国人口普查结果显示,我国目前60岁及以上人口为28004万人,占全国总人口的19.8%,其中65岁以上人口为20978万人,占14.9%。近三十年来,AD的发病率和死亡率迅速上升,已成为中国城乡居民中排名第五的死因。  图2 过去三十年AD所引起的死亡原因排行攀升到第5名

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

AD早期预警至关重要 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

对于AD的早期预警,出现一系列不容忽视的早期症状,如记忆力显著减退,进一步导致日常功能受损、交流障碍、时空定向力丧失、理解力减退及情绪行为异常等,正如近日热映奥斯卡改编话剧《父亲》中所呈现出那样的场景:记忆的流逝的AD患者如何撕裂亲人之间的信任与尊严。一旦发现老年人出现早期“老糊涂”健忘表现,应及时就医,越早期干预越有效,以免错过最佳干预时机。面对AD这一全球性难题,我们需携手并进,以科学与人文关怀,共同守护每一个珍贵的记忆。

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

AD早期干预治疗策略 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

非药物干预:AD的发病机制尚未明晰,导致缺乏根治性的治疗手段,AD一旦确诊,其进展往往呈现不可逆趋势。鉴于此,识别并针对性地干预可调控的风险因素,实施非药物干预措施,如认知训练、认知刺激与认知康复计划,成为减缓认知功能衰退的有效路径。 临床常用药物治疗:目前市场上用于治疗AD的药物主要包括胆碱酯酶抑制剂如卡巴拉汀、多奈哌齐、加兰他敏、美金刚等,这些药物主要聚焦于缓解AD的临床症状。此外,Aβ单抗靶向药物作为AD疾病修饰治疗的最新代表,通过干预β-淀粉样蛋白的生成、积聚与清除过程,延缓AD的早期发病进程及其恶化。 神经调控:基于AD的病理生理学深入理解与神经调控技术的快速发展,探索脑网络调节模式下的安全高效神经调控疗法,为AD治疗开辟了物理治疗途径。这一领域涵盖了重复经颅磁刺激(rTMS)、经颅交流电刺激(tACS)、近红外光疗法、深部脑刺激以及多种神经调控技术的联合应用策略。

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

AD的预防:有因可控,有迹可循 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

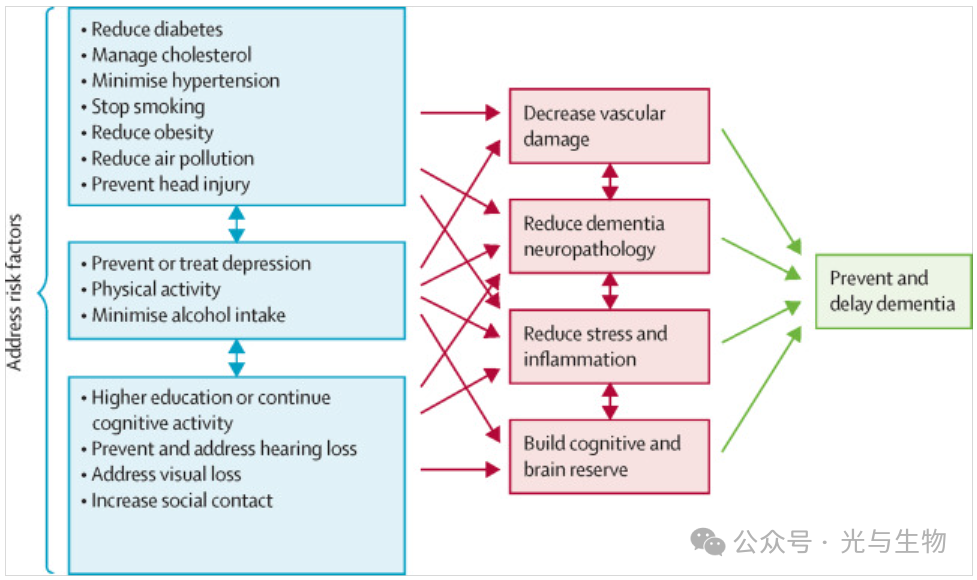

根据最近更新的《柳叶刀》委员会第三版(痴呆症的预防、干预和护理)报告着重荟萃分析了诱发AD的14种相关风险因素(糖尿病、高水平胆固醇、高血压、吸烟、肥胖、空气污染、头部损伤;抑郁症、体力活动不足、过度饮酒;教育水平、听力损失、视觉损失、社会孤立),并且总结预防痴呆的潜在机制,调控好这14种可控的风险因素,能够阻止和延缓45%痴呆的发生。  图3 控制诱发AD的14种相关风险因素对应痴呆4种潜在疾病机理(血管损伤、神经病理、压力和免疫水平、认知重建和储备),以阻止和延缓AD发生 该报告建议针对14个风险因素采取几项具体措施: 从早年开始接受优质教育,中年时期进行认知训练以维持认知能力;保护听力,减少噪音暴露,听力受损者配备助听器;及时治疗抑郁症;减少脑部外伤的风险;鼓励进行身体锻炼;减少吸烟;从40岁开始控制血压,维持收缩压在130毫米汞柱或以下;中年开始监测并管理高低密度脂蛋白胆固醇水平;维持健康体重,及时治疗肥胖,预防糖尿病;减少酒精摄入;为老年人创造一个友好和支持性的社区环境,减少社会孤立;进行视力丧失的筛查和治疗;减少暴露于空气污染的环境。

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

柳叶刀报告中涉及AD生物标志物诊断部分核心观点 |

|

||

|

|

|

|

||

|

|

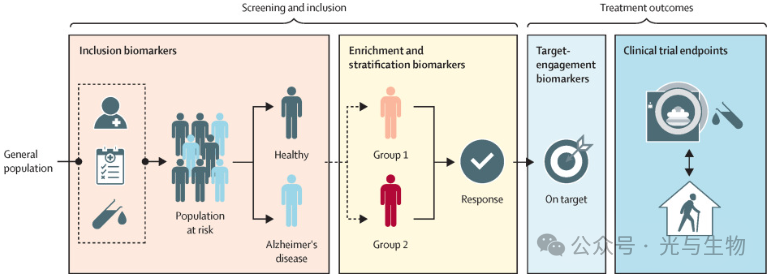

报告认为血液生物标志物在临床上可用于认知障碍或痴呆患者,以帮助确认或排除AD的诊断。但生物标志物在大部分白人人群中得到验证,在其它群体有待加快研究和验证,以提高健康公平性。强调如下几点: ● 生物标志物识别特定的病理学,而不是临床综合征,生物标志物不是痴呆症的独立诊断测试,因此需要结合临床,早期阶段筛查、辅助评估与诊断是合适的; ● 不应单独使用生物标志物进行诊断和确定是否治疗,因为大多数淀粉样蛋白β生物标志物呈阳性的患者不会进展为痴呆; ● 如果在没有认知障碍的人群(即无症状)中使用生物标志物检测,会产生明显的伦理影响; ● 使用高精度测定法检测的血浆中Aβ42/Aβ40的比率与淀粉样蛋白-PET阳性有很强的相关性; ● 血浆p-tau181、p-tau217在预测阳性淀粉样蛋白PET和AD病理学方面可能与CSF具有同等的准确度; ● 血液的生物标志物具有低成本、可扩展性和可接受性,有助于识别不需要更具侵入性或昂贵检查的痴呆患者,克服了PET生物标志物和CSF生物标志物的多个局限性,减轻了患者和临床医生的负担,增加了获得AD病理学特异性诊断的机会; ● 在临床上,基于血液的生物标志物可能无法增加预测人们是否会发展为AD痴呆的价值,多种基于血液的生物标志物和人口统计信息(如年龄和性别)的结合可能允许计算患AD的个体化风险; ● 基于血液的生物标志物在痴呆症患者中特异诊断AD的有效性。在确定未来临床试验和队列研究的资格以及确定与AD源性的病理时,脑脊液或PET标志物可能会被血液生物标志物所取代; ● 该报告对生物标志物在临床试验中的愿景是:如果开发出有效和安全的症状前疗法(阳性但无症状阶段的药物),那么具有成本效益的AD或其他痴呆症生物标志物可能变得很重要,以预测哪些个体可能进展为疾病以及何时发展,或作为疗效和增加公平的替代终点(因为目前靶向单抗疗效评价终点是量表测试)。未来的用途包括筛选和纳入(如识别风险或感兴趣的疾病的人)和作为替代结局测试(如在临床试验中使用生物标志物作为替代终点)。  图4 报告对在未来在临床试验中使用生物标志物的愿景

|

|

||

参考资料:

[1] Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission

[2] 《中国阿尔茨海默病报告2024》

[3] 金士杰:演话剧《父亲》,就像是看一幅父亲的画像

https://new.qq.com/rain/a/20240815A03MW800